近年、生活習慣の欧米化に伴う虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症など)の増加や高齢化による高血圧の増加などにより、心不全患者は急増しています。心不全は、さまざまな心疾患がたどる終末像であり、高齢者がもっとも気をつけなくてはいけない心臓のトラブルの一つでもあります。罹患者数は全国で約120万人、2030 年には130 万人に達すると推計されています。

がんの罹患者数が約100万人ですから、心不全の患者さんがいかに多いかが分かります。

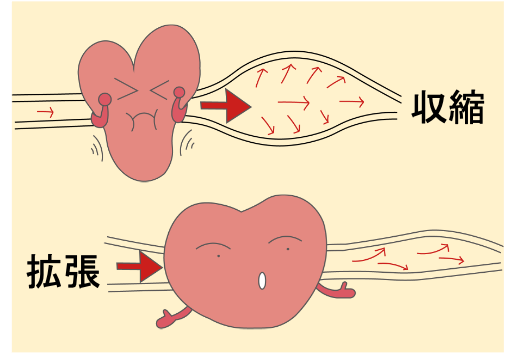

心臓は常に収縮と拡張を繰り返して全身に血液を送り出していますが、そのポンプとしての役割がうまく機能しなくなっている状態を「心不全」といいます。心不全はさまざまな病気が原因で引き起こされますが、日常的に血管に大きな負担をかける高血圧が最も重要な原因のひとつです。

日本の高血圧患者数は、令和5年患者調査(厚生労働省が3年ごとに実施)の生活習慣病の患者の中で最も多く、気づいてない・治療をしていない方も含めると推計4300万人ともいわれ、日本人15歳以上の2人に1人が高血圧という状況なのです。

血圧とは

血圧は身体のすべての血管にあり、動脈の圧力を意味しています。

血圧の高さは、心臓が血液を押し出す力と血管の拡張で決まり、血管の弾力性も関係しています。また腎臓や神経系、内分泌系、血管内皮からの物質など、多くの因子によって調整されています。

高血圧

血圧は常に変動しています。通常は朝の目覚めとともに上昇し、日中は高く、夜間・睡眠中は低くなります。冬は夏よりも高くなります。また、日常生活のちょっとしたこと(身体を動かす、緊張する、寒さを感じるなど)でも上昇します。こうした一時的な血圧上昇は、高血圧とはいいません。高血圧とは、血液が血管を通る際に血管壁に与える圧力が正常より高く、慢性的に続く状態のことをいい、最高血圧が140mmHg以上、または、最低血圧が90mmHg以上であれば、高血圧と診断されます。

血管の壁は本来弾力性があるのですが、高血圧状態が長く続くと血管はいつも張りつめた状態におかれ、次第に厚く、しかも硬くなります。これが高血圧による動脈硬化で、この動脈硬化は、大血管にも、小血管にも起こり、脳出血や脳梗塞、大動脈瘤、腎硬化症、心筋梗塞、眼底出血などの原因となります。

生活習慣を見直すと、血圧への好影響(軽度の降圧)が期待できるだけでなく、降圧薬を服用している場合には、作用の増強や薬の減量の一助となり得ます。そのため、降圧薬を服用しているしていないにかかわらず、生活習慣を積極的に見直してみましょう。

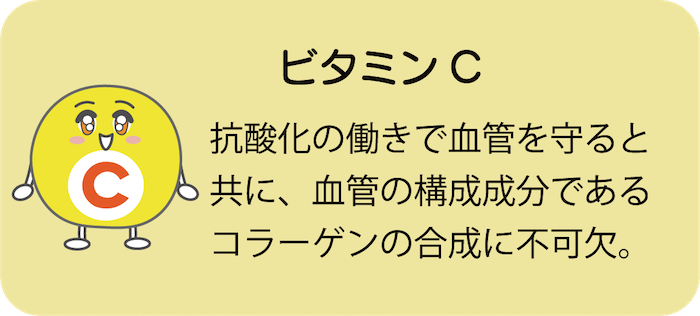

食事のポイント

高血圧の予防・改善のためには、減塩、野菜や果物、魚の積極的摂取、節酒など、生活習慣における食事に関して気をつけたいことがあります。

高血圧治療ガイドライン2014」より改変

簡単にできる減塩のポイント

日本人は塩分を摂りすぎている傾向があるといわれています。食塩の過剰摂取が血圧上昇と関連があることは以前からいわれていますが、減塩による降圧効果も証明されています。日本高血圧学会では1日の食塩摂取量6.0g未満をすすめています。1日の食塩摂取量を6.0g未満にすると、1日3回食の場合には1食あたりの食塩量がとても少ないように感じますが、食塩量や味付けにメリハリをつけましょう。減塩のコツは、うまみ、香り、酸味などを上手に利用して食塩が含まれる調味料の使用量をできるだけ減らすことです。鰹節や昆布でだしを取って調理するなど、素材のうまみを引き出す料理にしてみましょう。

特に摂りたい栄養素

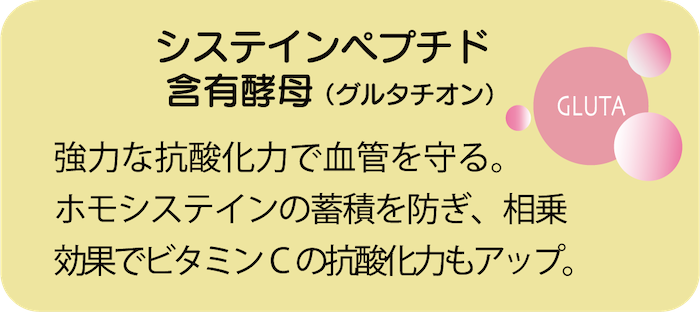

いろいろな食品をバランスよく摂ることで、高血圧などの生活習慣病を防ぐことができます。栄養バランスを整えるには、炭水化物(糖質)、脂質、たんぱく質の三大栄養素のほかにビタミン、ミネラルも積極的に摂りましょう。

その他 高血圧を予防するための生活習慣

運動

運動を習慣化できれば、血管の収縮力や弾力性の改善が期待できます。

ランニングやウォーキングもオススメですが、テレビを観ながらスクワットをする、歯磨きをしながら踵を上げるといった「ながら運動」も手軽に行うことができますよ。

良質な睡眠をとる

寝不足になると、交感神経が刺激されるため、血管が収縮して心拍出量が増加し、血圧が上がりやすくなります。十分な睡眠をとることで副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスさせ血圧を安定させます。

急激な温度変化を減らす

血圧は温度の変化に敏感で、温度差が10度以上ある場所の移動で急激に体を冷やすと末梢神経が収縮して血圧が上がります。特に冬場は、急激な温度の変化を避けるため、脱衣所やトイレに暖房を入れるなど寒暖差をなくす対策をしましょう。

できることから日頃の生活を見直し、血液をキレイにして、血管の健康度を保って元気に過ごしましょう。